青山スクエアでは今日から「伊万里・有田焼開窯400年 九谷焼開窯360年記念展」と、

「赤津焼 二代 梅村晴峰・知弘親子展」が始まりました。

そして少しだけ久しぶりのトークショーが本日行われたので、

その様子を少しだけ紹介いたします。

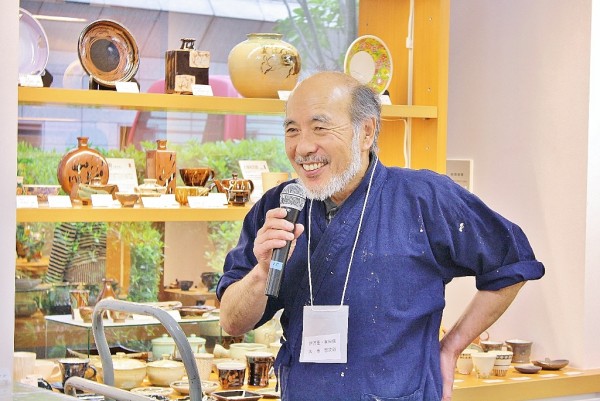

まず初めにお話しいただいたのは、

伊万里・有田焼の大串さんです。

伊万里・有田焼の大串惣次郎さん

まず今回の展示会では九谷焼と一緒に開いていますが、

これまでこういうことは一度もなかったそうです。

ただ400年記念ということで、

初めは県の方で話が合ったそうなのですが、

それが一度はダメになったものの、

九谷焼の山本さんと話をしていて、

やっぱり一緒にやろうという話になり、

今回、この展示会をすることになったとお話をしていました。

現在、伊万里・有田焼の伝統工芸士は20名ほどしかおらず、

そのほとんどが高齢者。

後継者がいない状態なのが問題だそうです。

ただ、工芸士ではなく作家であれば多くの人たちがいるのだとか。

大串さん自身はろくろの伝統工芸士で、

今回もろくろ実演をされています。

伊万里・有田焼は分業制なので、

ろくろの技術、上絵の技術、下絵の技術、

それぞれのこだわりのある職人技をしっかりとみてほしいと、

最後におっしゃっておりました。

次に、九谷焼の山本さんにお話をしていただきました。

九谷焼の山本篤さん

山本さんは、若手をどうやって世の中に送り出すかということを考えており、

今回の展示会でも実力のある若手の職人を連れてきたとおっしゃっておりました。

九谷焼では後継者不足には現在は悩まされておらず、

工芸士会にも90名以上の人が在籍しているそうです。

そのうちの4分の1以上が女性というのも九谷焼の特徴。

ただろくろを回す人が少なく、

その点では心配の様子。

山本さんご自身はろくろや彫刻を得意としています。

今回は白磁の綺麗な作品をお持ちになられていました。

次に九谷焼の見附さんにお話をしていただきました。

九谷焼の見附正康さん

21歳の時にこの世界に入り、10年間修業をしたのち、

独立という経歴の持ち主。

品のある美しいものを目指して作っており、

修業をしていた先生とはちょっと色味の違う赤を主体とした作品を作っています。

小さなころから習字が好きで、

24歳の頃に師範を取ったほど。

今は習字を辞めていますが、

その頃の経験が、

今の繊細な小筆の使い方にも良い影響を与えていると、

おっしゃっておりました。

次にお話をしていただいたのは、伊万里・有田焼の福岡さん。

伊万里・鍋島焼の福岡友紀子さん

もともと東京でエステシャンをしていた福岡さんは、

21歳の時に実家に戻り、

伊万里・鍋島焼を始めたそうです。

実家が伊万里・鍋島焼をしているので、

跡継ぎとして戻ったという意識がありました。

福岡さんのご実家は、

女系で、母親が後を継いでおり、

その次が福岡さんにになる予定。

福岡さんの実家では干支や龍、麒麟など、

昔からある置物を作っているのですが、

女性が当主になってからは、

表情が柔らかくなったと言われているようです。

次にお話しいただいたのは、九谷焼の森岡さん。

九谷焼の森岡希世子さん

森岡さんはこの道20年。

ロクロを得意としています。

実家が焼き物の家というわけではなかったのですが、

学生時代に、デンマークの美術学科でろくろを触り、

土に触った時の感覚が楽しいと感じたのがきっかけで、

この世界に入ったそうです。

今回森岡さんが持ってきている作品は、

釉薬をかけずに研磨して作ったもの。

素朴なのにとても美しいと感じさせる作品でした。

次にお話しいただいたのは、伊万里・有田焼の中島さん。

伊万里・有田焼の中島良人さん

この道30年の中島さんは、

16~17世紀に輸出していた壺が、

日本に戻ってきた時、

ちょうど中学生だった中島さんは初めて古伊万里(伊万里・有田焼)と出会いました。

その時は、綺麗なものがあるぐらいにしか感じていなかったものの、

それがずっと心の中に残り、

その後も何度か伊万里・有田焼との出会いを繰り返し、

私が進む道はこれだと思うようになったそうです。

伊万里・有田焼の歴史を深く知り、

その上で絵柄を描いているということを知りながら、

作品を見ていくと、

作品の奥深さを感じられるとおっしゃっておりました。

次にお話しいただいたのは、伊万里・有田焼の青木さん。

伊万里・有田焼の青木妙子さん

この道47年の青木さんは、

虎仙窯で作品を作っています。

桜の絵柄が得意だそうなのですが、

他の人と被るからと今回は桜の絵柄は持ってこず、

他の植物の絵を描いた作品を持ってきたそうです。

青木さんの父親は、

青磁を焼くようになったら廃業すると言われ続けていたのですが、

時代は変わり、

青磁を焼くことが可能になり、

現在は青磁も作るようになったとおっしゃっておりました。

そして最後にお話をしていただいたのは、赤津焼の梅村さん。

赤津焼の梅村知弘さん

匠コーナーで赤津焼の展示をしているのですが、

特別展の「伊万里・有田焼開窯400年 九谷焼開窯360年 記念展」で来ている、

伊万里・有田焼の大串さんのろくろを見て、

ろくろのひき方が全然違うなと感じました。

こういう機会はなかなかないので、勉強になりますと、

楽しそうにおっしゃっておりました。

赤津焼は愛知県の瀬戸市の伝統的工芸品。

工芸士は梅村さんを入れて5人しかおらず、

深刻な後継者不足に悩んでいるそうです。

特徴としては、

どんぐりの栃かさを水につけると茶色の液が出るのですが、

それを土にしみこませることで渋が出る。

この「渋」は赤津焼にしかない特徴の一つ。

梅村さんの得意なことは、

透かし彫りと絵をかくこと。

父親とは得意なものが違うものの、

自分の能力を生かしつつ、

今はこれだと思える物を作り続けていきたいとおっしゃっておりました。

—————–

今日から始まった展示会は、

「伊万里・有田焼開窯400年 九谷焼開窯360年記念展」は3月30日まで、

「赤津焼 二代 梅村晴峰・知弘親子展」は3月23日まで行っていますので、

ぜひ、青山スクエアにお越しくださいませ。