若手女性の作り手の作品を一堂に集めた企画展です。普段とはまた違った華やかな伝統的工芸品をお楽しみください。

~出展者~

中島律子(越後上布) / 岡部由紀子(博多織) / 新海佳織(博多織) / 桑原牧子(東京手描友禅) / 町田久美子(東京手描友禅) / 高橋知美(有松・鳴海絞) / 達久美子(美濃焼) / 架谷庸子(九谷焼) / 飯山園子(信楽焼) / 木内史子(鎌倉彫) / 小杉喜世子(村上木彫堆朱) / 大下亜紀香(山中漆器) / 山田真子(山中漆器) / 谷岡公美子(紀州漆器) / 小川綾子(江戸指物) / 河内素子(江戸指物) / 板殿めぐみ(一位一刀彫) / 杉原優子(高岡銅器) / 土屋典子(甲州水晶貴石細工) / 松本香(芝山細工) / 讃岐かがり手まり保存会(讃岐かがり手まり)

7月22日にトークショーが行われました

越後上布の中島律子さん。この作品は、分業ではなく最初から最後まで自分で作った作品の2作目だそうです。

博多織の岡部由紀子さん。昨年自分の工房を作り、現在は草木染の勉強もしています。

博多織の新海佳織さん。博多織では珍しい手法を使っており、横糸で透かし模様を入れています

東京手描友禅の町田久美子さん。小説の世界をパロディで表現した帯を持ってきてくれました

有松・鳴海絞の高橋知美さん。有松・鳴海絞の技法は100~300ほどあるが、高橋さんはそのうちの4技法を覚え、その4つを極めたいと言っていました

信楽焼の飯山園子さん。月に一回窯を炊き、様々な形に挑戦しています。

山中漆器の大下亜紀香さん。山中漆器の中でも加飾専門の家柄だったため、現在は加飾技術を活かしたアクセサリーのブランドを家族で立ち上げています

山中漆器の山田真子さん。女性ながらの木地師。新しいものを創造して作っていきたいとおっしゃっていました

一位一刀彫の板殿めぐみさん。一本の木から木取をしていく作業が、始めたばかりの頃は大変だったそうです

村上木彫堆朱の小杉喜世子さん。夫が伝統工芸士で、小杉さんは販売をしていたのですが、この世界に惹かれ、ご自身でも作るようになったそうです

甲州水晶貴石細工の土屋典子さん。いつか大好きな水晶で仏像を作ってみたいと、おっしゃっていました

讃岐かがり手まりの讃岐かがり手まり保存会所属の若狭由美子さん。手まりの模様は、100種類ぐらい存在しているそうです。草木染の木綿糸を使うのが、讃岐かがり手まりの特徴とおっしゃっていました

制作実演

7/22(金)~7/23(土)

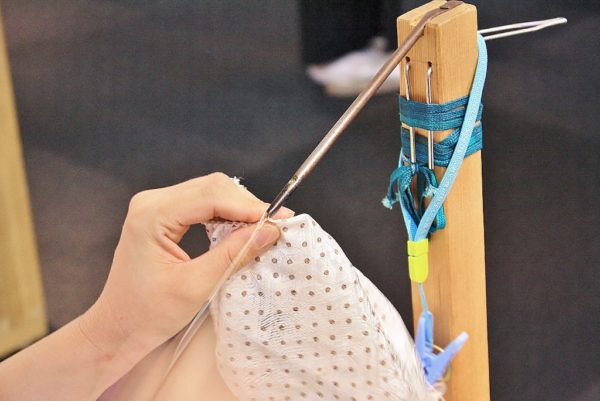

・くくり工程 高橋知美(有松・鳴海絞)

制作実演の様子

糸を四回巻きつけてくくっているところ

7/22(金)~7/24(日) ※最終日は17時まで

・赤絵細描 架谷庸子(九谷焼)

制作実演の様子

赤絵細描をしているところ

7/22(金)~7/23(土)

・研ぎ工程 小杉喜世子(村上木彫堆朱)

制作実演の様子

漆を研磨しているところ

7/22(金)~7/23(土)

・彫刻作品の仕上げ 板殿めぐみ(一位一刀彫)

制作実演の様子

木を削って形を作っていくところ

7/22(金)

・手まりのかがり 讃岐かがり手まり保存会(讃岐かがり手まり)

制作実演の様子

手まりを作っているところ

7/23(土)、7/27(水)、8/2(火)

・糸目糊置きもしくは仕上金線加工 桑原牧子(東京手描友禅)

7/23(土)

・箱の製作 小川綾子(江戸指物)

7/23(土)~7/24(日)、7/27(水)、7/30(土)

・芝山細工の製作 松本香(芝山細工)

7/24(日)、7/30(土)

・糸目糊置き 町田久美子(東京手描友禅)

7/24(日)~7/25(月)

・指物 河内素子(江戸指物)

制作実演の様子

カンナで板の幅を調整しているところ

制作体験

※制作体験はお一人さま1回限りとさせていただきますのでご了承くださいませ。

7/22(金)~7/25(月) ※最終日は17時まで

・お盆への蒔絵 谷岡公美子(紀州漆器)

体験料:1,000円/所要時間:20~60分

※当日お持ち帰りできます

※予約は不要ですが1日15個まで