静岡の工芸品をご紹介する、毎年恒例の展示会です。青山スクエアの常設展示ではご覧いただけない、静岡県知事指定の郷土工芸品も数多く並びますので、ぜひご覧ください。

出品工芸品

駿河竹千筋細工(するがたけせんすじざいく)

Suruga Take Sensuji Zaiku:Bamboo Latticework

今日のような精巧な技術となったのは1840年頃です。一人の職人がその技を駆使して、竹ひごを一本一本組み、千筋にして作品を完成させます。他産地では平ひごを使うのに対して、静岡では丸ひごを使います。

賤機焼(しずはたやき)

Shizuhata-yaki:Pottery

16世紀末、徳川家康から賤機焼の名称を与えられたことが起源といわれています。江戸時代から続く賤機焼の意匠に、外側が鬼面、内側が福面の器「鬼福」があります。

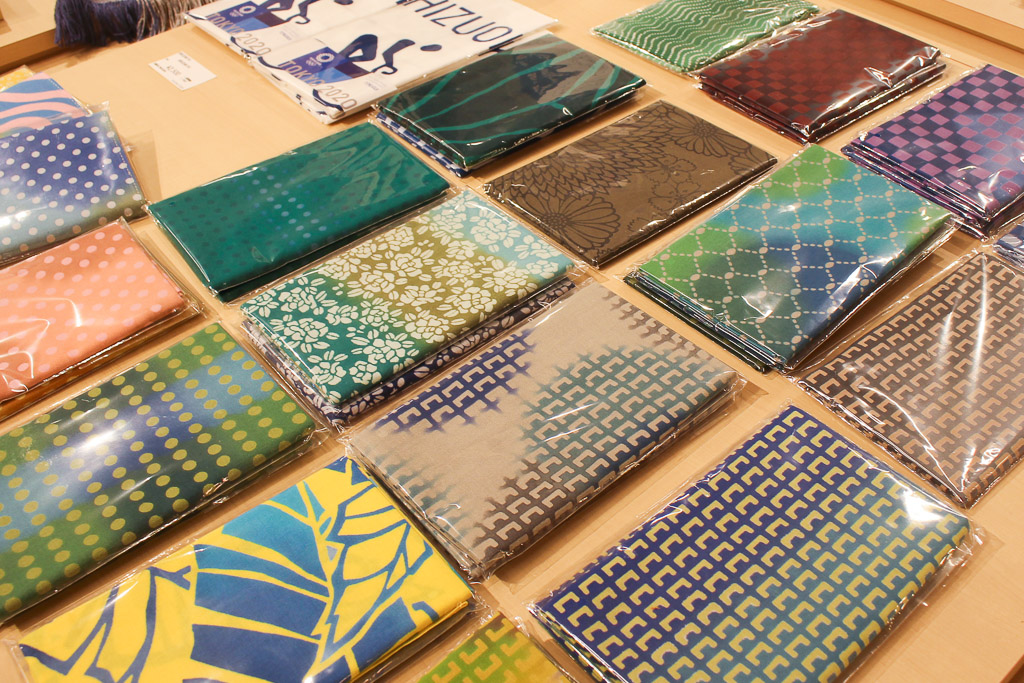

駿河和染(するがわぞめ)

Suruga Wazome:Dyeing

16世紀、静岡で織物業が発展したことに合わせて、染色業も発達し、型染めや手描きの紋染めが行われました。その特徴は、藍色と白のコントラストがはっきりしていることです。

掛川手織葛布(かけがわておりくずふ)

Kakegawa Teori Kuzufu:Handwoven Kudzu Fabric

葛布とは、山野に自生するマメ科の植物「葛」の繊維を織り上げた布です。織り上げる葛糸は、10kgの葛からわずか100gしかとれません。起源は鎌倉時代といわれ、乗馬袴地に使われました。

駿河漆器(するがしっき)

Suruga Shikki:Lacquerware

江戸時代の浅間神社造営を契機に、漆器の産地として全国に知られるようになりました。変わり塗りが特色であり、蜻蛉塗(せいれいぬり)・珊瑚塗(さんごぬり)・金剛石目塗 (こんごういしめぬり)などの技法があります。

ざざんざ織(ざざんざおり)

Zazanza-ori:Textile

昭和初期に民芸運動への共鳴から生まれた織物です。人々に美しさと安らぎを与える松風の音を表現した「ざざんざ」にあやかってその名がつきました。絹独特の光沢と美しさ、暖かな風合いに特徴があります。

熱海楠細工(あたみくすのきざいく)

Atami Kusunoki Zaiku:Camphor Woodcraft

1837年頃、熱海で楠の巨木が倒れ、木目の美しさからその楠を材料に村人が日用品を作ったのが始まりといわれています。木目の美しさ、独特の香り、防虫効果などに特色があります。

浜松注染そめ(はままつちゅうせんそめ)

Hamamatsu Chusen-some:Dyeing

浜松はゆかたの産地であり、大正初期から注染技法による「ゆかた染め」が始まりました。注染とは日本独自の染色技法で、染料を柄の部分に注ぎ抜くものです。染料のにじみやぼかしにより、深みのある多彩な染色に特徴があります。

駿河蒔絵(するがまきえ)

Suruga Maki-e:Sprinkled Picture

蒔絵とは、漆などを塗った上に、金銀の粉などを蒔き、絵や模様などを描いたものをいいます。駿河蒔絵の始まりは、1828年、信州飯田の画伯天領が駿府に住む塗師中川専蔵に蒔絵の技術を教えたのがきっかけとされています。

志戸呂焼(しとろやき)

Shitoro-yaki:Pottery

茶人として高名な小堀遠州(こぼりえんしゅう)に好まれ、「遠州七窯(ななかま)」の一つにも数えられる焼き物です。渋みと深みを併せ持つ古代色豊かな風情を漂わせるところに特徴があります。

※当初予定しておりました駿河指物の出展は取りやめとなりました。 あらかじめご了承ください。

会期中にイレギュラーな営業時間があります。

6月26日(金) 12:00~18:00

それ以外の日は 11:00~18:00 を予定しております。

※急遽変更になる場合がございます。その際は お知らせ にてご案内いたしますので、最新情報をご確認の上お越しください。