福井県には伝統的工芸品に指定されている漆器が二つあります。

そのうちの一つが『若狭塗』です。

若狭塗は17世紀初め、

中国の漆塗り盆をヒントに小浜湾の海底を図案化して作られたのが、

始まりだと言われています。

若狭塗のお盆

一番初めに作られた塗り方を「菊塵塗(きくじんぬり)」といい、

現在にもその技法は伝わっています。

若狭塗は、技法が多いのも有名で、

一時期は200種類以上にも及ぶ時代もあったそうです。

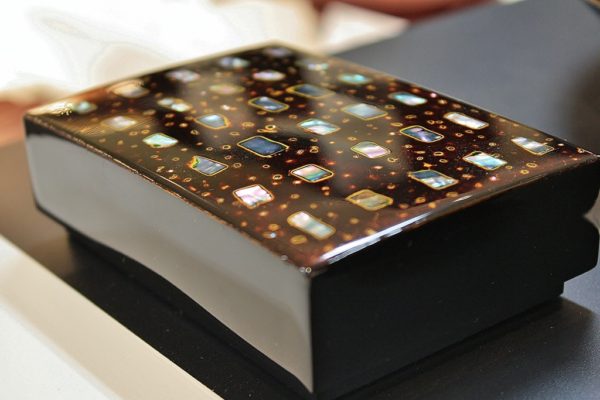

小さな丸い容器でもキラキラ光る螺鈿がちりばめられています

手法は代々一族が引き継いでいくものだそうです

ちょっと高さのある小箱。何も収納しなくても、そこにあるだけで華やかです。

沢山ある模様の中でも有名なのは、

卵殻模様、貝殻模様、松葉、檜葉、菜種、籾殻です。

大小様々な模様がちりばめられているので、

見ていると本当に海底にもぐり込んでいるかのような感覚になります。

そんな若狭塗ですが、

実はお箸が有名でもあります。

丁寧に作り込まれているお箸。奥には夫婦箸もあります。

若狭塗は宝石のようにキラキラ輝いているのが特徴なので、

普段使いのお箸に若狭塗を使うと、

毎日を楽しく過ごす為のお手伝いができるかもしれません。

プレゼント用にしても、

喜ばれる逸品です。

また、青山スクエアのオンラインショップでも、

若狭塗を置いています。

角型 小箱 菊

茶杓「松葉」

切手盆「松葉」

などなど、この他にもオンラインショップで見ることができます。

ずっと見ていても飽きない、

奥深い神秘を表現している若狭塗。

少しでも気になった方は、

ぜひぜひご自身の目でみてください。

桜の花びらが舞う若狭塗

他にはない、漆器の深奥の世界を感じられるはずです。