技術・技法

1 乾燥は、自然乾燥によること。

2 木地造りは、次のいずれかによること。

(1)鳴子こけしにあっては、次の技術又は技法によること。

イ 荒挽きは、横ろくろ及びろくろがんなを用いること。

ロ 木地仕上げは、横ろくろ及び仕上げかんなを用いて仕上げ削りをした後、みがき仕上げをすること。

ハ 頭部は、「瓜実型」とすること。

ニ 胴部は、上部に段のついた「内反胴」とすること。

(2)遠刈田こけしにあっては、次の技術又は技法によること。

イ 荒挽きは、縦ろくろ及びろくろがんなを用いること。

ロ 木地仕上げは、縦ろくろ及び仕上げかんなを用いて仕上げ削りをした後、みがき仕上げをすること。

ハ 頭部は、「瓜実型」又は「下張型」とすること。

ニ 胴部は、なで肩の直胴とすること。

(3)弥治郎こけしにあっては、次の技術又は技法によること。

イ 荒挽きは、縦ろくろ及びろくろがんなを用いること。

ロ 木地仕上げは、縦ろくろ及び仕上げかんなを用いて仕上げ削りをした後、みがき仕上げをすること。

ハ 頭部は、「瓜実型」、「福助型」、「下張型」、「丸型」又は「結髪型」とすること。

ニ 胴部は、なで肩の直胴若しくは中くびれ胴又は上部に段のついた直胴若しくは中くびれ胴とすること。

(4)作並こけしにあっては、次の技術又は技法によること。

イ 荒挽きは、縦ろくろ及びろくろがんなを用いること。

ロ 木地仕上げは、縦ろくろ及び仕上げかんなを用いて仕上げ削りをした後、みがき仕上げをすること。

ハ 頭部は、「福助型」、「瓜実型」又は「丸型」とすること。

ニ 胴部は、なで肩の裾締め直胴又は上部に段のついた裾締め直胴若しくは下くびれ胴とすること。

(5)肘折こけしにあっては、次の技術又は技法によること。

イ 荒挽きは、ろくろ及びろくろがんなを用いること。

ロ 木地仕上げは、ろくろ及び仕上げかんなを用いて仕上げ削りをした後、みがき仕上げをすること。

ハ 頭部は、「福助型」又は「下張型」とすること。

ニ 胴部は、なで肩の直胴若しくは裾広がり直胴又は上部に段のついた直胴若しくは裾広がり直胴とすること。

3 頭部と胴部の組み付けをする場合は、次の技術又は技法によること。

(1)鳴子こけしにあっては、「はめ込み」によること。

(2)遠刈田こけし、弥治郎こけし、作並こけし及び肘折こけしにあっては、「さし込み」又は「はめ込み」によること。

4 描彩は、次のいずれかを手描きすること。

(1)鳴子こけしにあっては、頭部に「水引き手及び髪」又は「髷」及び「面相描き」を、胴部に「菊」、「楓」、「牡丹」、「あやめ」、「撫子」又は「桔梗」及び「ろくろ模様」を描彩すること。

(2)遠刈田こけしにあっては、頭部に「放射状の手絡、振れ手絡及び髪」又は「オカッパ」及び「面相描き」を、胴部に「菊」、「梅」、「衿」、「木目」、「いげた」、「あやめ」、「牡丹」、「桜」又は「ろくろ模様」を描彩すること。

(3)弥治郎こけしにあっては、頭部に「ろくろ模様」、「髪模様」又は「髷模様」及び「面相描き」を、胴部に「ろくろ模様」、「菊」、「枝梅」、「桜」、「衿」、「牡丹」、「蝶」、「松葉」、「裾」、「あやめ」又は「結びひも」を描彩すること

(4)作並こけしにあっては、頭部に「水引き状の手絡及び向う結び髪」、「放射状の手絡及び髪」又は「オカッパ」及び「面相描き」を、胴部に「菊」及び「ろくろ模様」又は「牡丹」及び「ろくろ模様」のいずれかを描彩すること。

(5)肘折こけしにあっては、頭部に「リボン状の手絡及び髪」、「放射状の手絡及び髪」又は「オカッパ」及び「面相描き」を、胴部に「菊」及び「ろくろ模様」を描彩すること。

5 仕上げは、ろうみがき仕上げをすること。

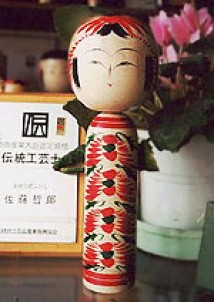

鳴子こけし職人、大沼秀雄さんがお孫さんのひな祭りのために作ったこけし。

鳴子こけし職人、大沼秀雄さんがお孫さんのひな祭りのために作ったこけし。 木地師が生み出した鳴子こけし。写真は大沼さんが数年前に作られた器。

木地師が生み出した鳴子こけし。写真は大沼さんが数年前に作られた器。 なんだか、身近なだれかに似ている?!

なんだか、身近なだれかに似ている?! 「使いやすい道具を使いたかったら、自分で作る。これが基本」

「使いやすい道具を使いたかったら、自分で作る。これが基本」 頭に巻かれているのは毎年鳴子で9月の第1土日に開催される全国こけしまつりのてぬぐい

頭に巻かれているのは毎年鳴子で9月の第1土日に開催される全国こけしまつりのてぬぐい

伐採したあと、すぐに皮を剥き乾燥しやすくします。春になって芽吹かないよう、逆さにして立て掛けます。

伐採したあと、すぐに皮を剥き乾燥しやすくします。春になって芽吹かないよう、逆さにして立て掛けます。 ミズキの木片。これから、こけし職人の手により豊かな曲線が作られ、ろくろ模様、顔の描彩が成され、素朴な弥治郎こけしができていきます。

ミズキの木片。これから、こけし職人の手により豊かな曲線が作られ、ろくろ模様、顔の描彩が成され、素朴な弥治郎こけしができていきます。 呼吸を整えて顔を描きます。目を描いた瞬間、まるでこけしに命が吹き込まれるようでした。

呼吸を整えて顔を描きます。目を描いた瞬間、まるでこけしに命が吹き込まれるようでした。 最後の仕上げの名前入れもこの場所で書きます。使用している硯は同じ宮城県の伝統的工芸品、雄勝硯です。

最後の仕上げの名前入れもこの場所で書きます。使用している硯は同じ宮城県の伝統的工芸品、雄勝硯です。

美しい人形を多く子どもたちに与えたい。そんな木地師の想いから、美しい京人形をモチーフとした絵付けが遠刈田で作り出されたのである。

美しい人形を多く子どもたちに与えたい。そんな木地師の想いから、美しい京人形をモチーフとした絵付けが遠刈田で作り出されたのである。 遠刈田の温泉。この湯を求めて人々は山々を越え湯治場遠刈田へやってきた。そのお土産としてこけしは大変喜ばれ、こけし文化は発展していった。

遠刈田の温泉。この湯を求めて人々は山々を越え湯治場遠刈田へやってきた。そのお土産としてこけしは大変喜ばれ、こけし文化は発展していった。 蔵王の山々。山によって情報の流通が隔たれ、それぞれの街独自の文化が築かれてきた。こけしもその一つであり、現在では東北で11系統のこけし文化が存在する。

蔵王の山々。山によって情報の流通が隔たれ、それぞれの街独自の文化が築かれてきた。こけしもその一つであり、現在では東北で11系統のこけし文化が存在する。

4月上旬まで雪が残る厳しい陸奥で育ったミズキは木目がつまっており美しい。

4月上旬まで雪が残る厳しい陸奥で育ったミズキは木目がつまっており美しい。 時代の流れとこの作並の、こけしを温泉土産として持ち帰りたいという人々の要求、職人の工夫が生み出した作並の台付きこけし

時代の流れとこの作並の、こけしを温泉土産として持ち帰りたいという人々の要求、職人の工夫が生み出した作並の台付きこけし 父であり、師匠である謙次郎さん(写真奥)から謙一さん(写真手前)へ。そして息子であり弟子である輝行さんへと作並のこけし技術は受け継がれていく。

父であり、師匠である謙次郎さん(写真奥)から謙一さん(写真手前)へ。そして息子であり弟子である輝行さんへと作並のこけし技術は受け継がれていく。 遠く離れた地で暮らしていたとしても、こけしを見れば、作並出身の人々はこの静かな温泉の街を思い出すのだろう。

遠く離れた地で暮らしていたとしても、こけしを見れば、作並出身の人々はこの静かな温泉の街を思い出すのだろう。